財団法人川崎市文化財団の事業に

「川崎歴史ガイド」というものが

あります。これは、

市内の歴史文化遺産の保存と紹介を目的とした

事業で、市内の歴史をたどる

9つのルートを設定し、現地に

ガイド

パネルを設置するほか、パンフレットを作成しているものです。

■川崎市文化財団 歴史ガイド

http://homepage2.nifty.com/k-bunkazaidan/guide/index.htm

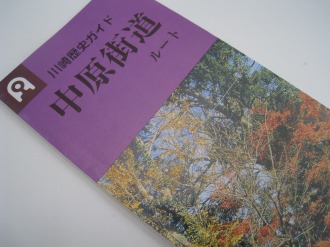

■川崎歴史ガイドのパンフレット

中原区においては、

「中原街道」と

「二ヶ領用水」がルートに設定

されており、そのうち「中原街道ルート」についてはガイドパネルが

設置されています。

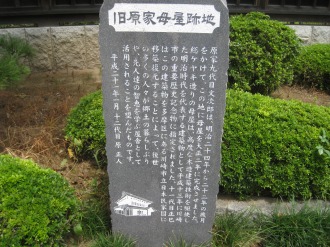

■川崎歴史ガイドのガイドパネル

そのうち

「中原街道のカギ道」については

2008/8/8エントリですでに

取り上げておりますが、今回より

「中原街道ルート」の全体を不定期

連載で巡っていきたいと思います。

というわけで、今回はスタート地点の

「丸子の渡し」からですが、

その前に

中原街道について少々。

■現代の中原街道(武蔵中原駅付近)

中原街道は、

江戸と平塚の中原を結ぶ街道で、おおよそ中世には

成立していたようです。中原区では意外に思う方もいらっしゃる

かもしれませんが、

「中原街道」という名前は平塚の中原が由来と

なっています。

平塚の中原には徳川家の別荘

「中原御殿」がありました。これは

徳川家康の命により

1596年に建てられたもので、

1608年に2代将軍

秀忠が仮御殿として建てた(その後増改築)

「小杉御殿」に先立って

成立しています。

江戸自体初期までは

東海道が整備されておらず、徳川家康、秀忠、

家光の3代にわたって主要街道として利用されていました。その後

東海道にその立場を譲り、かつての繁栄を失うことになりますが、

その後も沿道の生活物資や農産物を運ぶ街道として利用され、

現在に至っています。

そのような歴史ある街道であるため、

現在でも街道沿いには旧家や

古くからの商家、石碑などが残り、地名にも当時の名残が見受けら

れ、「川崎歴史ガイド」のガイドパネルが設置されています。

さて、スタート地点の

「丸子の渡し」ですが・・・、

■丸子の渡し(丸子橋)

いきなりですが、

ガイドパネルがありません。川崎市文化財団の

ウェブサイトにも記載されていますが、

行方不明になっている

ようです。

それなりの大きさで、金属製ですので重いと思うのですが、ガイド

パネルは自分で歩きませんので、

どなたかが持ち去ってしまった

ものと思います。使い道はわかりませんが・・・。

・・・気を取り直して「丸子の渡し」ですが、丸子橋ができたのは

それほど大昔のことではありませんで、

1935年のことです。

それまで、中原街道を利用する方は

渡し舟で多摩川を渡っていた

もので、それが「丸子の渡し」と呼ばれていました。

当時は多摩川の堤防の内側まで集落が広がっており、渡し場付近

には

「松原」、東横線の鉄橋から上流には

「青木根」と呼ばれる集落

がありました。集落では農業のほか、多摩川の砂利取りや川舟作り

などをして生計を立てていました。

商店も営まれたほか神社なども集落内に祀られ、渡し場周辺は

人々

の生活の場であったようです。

■「青木根集落」のあった東横線上流

しかし、その丸子の渡しと集落もなくなる日がやってきます。

1921年頃から始められた

多摩川の築堤工事により、青木根・松原は

移住を余儀なくされます。

「川崎歴史ガイド」ですと自然消滅したかのようにぼかした記述に

なっていますが、実際には代替地の補償もない強権的な移住だった

ようです。

青木根には

天満宮がありましたが、移住に伴って一旦

丸子山王日枝

神社に合祀され、その後あらためて

上丸子天神町に移されました。

天満宮は

天神さまとも呼ばれますが、それが

上丸子天神町の地名の

由来となっています。

上丸子天神町は多摩川沿い、青木根の付近にあたりますが、

青木根

から多くの方が上丸子天神町に移住したそうです。

そして、前述の通り

1935年に丸子橋が完成したことで「丸子の渡し」

も完全に役割を終え、松原・青木根集落に続いて姿を消すことと

なりました。

現在の河川敷には当時の名残は(ガイドパネルも)ありませんが、

2007年より「中原街道時代まつり」の一環として「丸子の渡し」が

復活しています。

■二ヶ領せせらぎ館 丸子の渡し復活

http://www.seseragikan.com/ivetokiroku/090718watasi/index.html

現在の丸子橋については

2009/7/2エントリでご紹介した通りなの

ですが、この橋ができるまでにさまざまな歴史があったわけですね。

今回は以上です。

次回日時は未定ですが、ぼちぼち

武蔵中原駅までの街道筋を辿って

いきたいと思います。

■「丸子の渡し」周辺マップ

【関連リンク】

2008/8/8エントリ 中原街道のカギ道(前編) 小杉御殿と西明寺

2009/7/2エントリ 丸子橋で、都県境に立つ