武蔵小杉目線で巡る、生田緑地。「かわさき宙と緑の科学館」「日本民家園」「岡本太郎美術館」と、「枡形山」から望む武蔵小杉

【Reporter:はつしも】

川崎市には、市北部を中心に豊かな自然が残されています。

代表的なものが多摩区から宮前区にかけて広がる「生田緑地」で、1941年の都市計画決定に基づいて整備・保全が行われています。

本サイトではこれまでに同緑地内の施設として、緑地中心部からは離れた場所の「藤子・F・不二雄ミュージアム」「生田緑地ばら苑」をご紹介してまいりました。

今回は「かわさき宙と緑の科学館」を中心に、「武蔵小杉目線」で生田緑地中心部をご紹介してまいりたいと思います。

■武蔵溝ノ口駅前から「溝19系統」で出発

武蔵小杉から生田緑地中心部に向かうには、南武線武蔵溝ノ口駅の南口(ノクティとは反対側)から、川崎市バス「溝19系統」(向丘遊園駅南口行)を利用するのが便利です。

■川崎市バス「溝17系統」「溝18系統」「溝19系統」時刻表(PDF)

http://www.kcbn.jp/loca/tmtbl/pdf/00434_02_1.pdf

※「向」印がついている時刻を参照ください。

1時間に2本程度と本数が限られていますので、あらかじめ時間を定めて移動するのが良いでしょう。

「溝口駅南口」から、約20分ほどで「生田緑地入口」に到着します。

■生田緑地周辺の道路

平坦な武蔵小杉周辺と異なり、生田緑地に近づくと坂道が増えてきます。

自転車で通行するのは大変でしょうが、並木道に「坂道」と「カーブ」が加わると撮影する景観としては見ごたえがあります。

■「動物注意」

また、生田緑地入口付近には、「動物注意」の標識もありました。

たぬきなどが通行することがあるのでしょうね。

■生田緑地入口とビジターセンター

バス停から徒歩3分ほどで、生田緑地入口に到着です。

左側に見えるのはビジターセンターで、ここでガイド情報やトイレ等を利用することができます。

■「かわさき宙と緑の科学館」

さて、今回メインでご紹介する「かわさき宙と緑の科学館」は、入口から比較的近い場所にあります。

ここは土日祝日・夏休み・冬休みにはプラネタリウムの一般向け投影(平日は学校向け)が行われていまして、そのうち第1回目10:30~の回が子供向けプログラムとなっています。

チケットは9:30から当日分の販売が行われます。

行楽シーズンの第1回目は人気が集中しますので、早めに行って並んでおくのが良いと思います。

行列は代表者のみでOKですので、家族でお越しの場合はひとりが並び、その間に周辺を散策することも可能です。

■プラネタリウム投影機「MEGASTAR-Ⅲ FUSION」

そしてこちらが、「宙と緑の科学館」が誇る世界最高水準のプラネタリウム投影機「MEGASTAR-Ⅲ FUSION(メガスターⅢ フュージョン)」です。

大平技研と公益財団法人日本科学技術振興財団共同事業体が開発製作した最新鋭機で、肉眼では見えない星や明るさの違い、正確な色合いをも精密に描き出すことができます。

プラネタリウム投影中はもちろん撮影不可ですが、投影前後は自由に記念撮影が可能です。

■「かわさき宙と緑の科学館」の展示

■川崎市で発見された化石

「かわさき宙と緑の科学館」では、川崎市の自然に関する常設展示や、体験教室などが行われています。

プラネタリウムの待ち時間がある場合は、こちらを楽しむのも良いでしょう。

■生田緑地の地層

これは、最新の研究に基づいて生田緑地の30万年分の地層を5分の1サイズ、8mに縮小再現したものです。

生田緑地では、のちほどご紹介する「枡形山」などにおいて一部露出した地層を見ることができます。

■多摩川の地形に関する展示

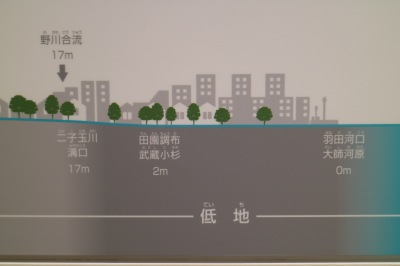

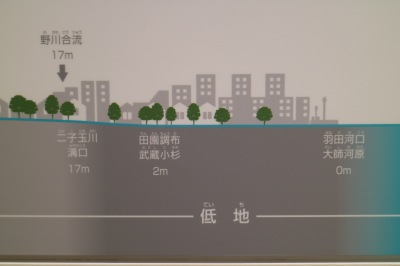

こちらは、多摩川の地形に関する展示です。

源流から河口に向かうにしたがって、低地になっていく姿が描かれています。

二子玉川・溝の口付近で17mあった海抜が、武蔵小杉では2mになっています。

■等々力緑地付近の多摩川の変遷

ここには、等々力緑地付近の多摩川の流れの変遷を示す資料も展示されていました。

これは本サイトの「川崎歴史ガイド・中原街道ルート」連載でもご紹介した、中原街道の旧割元名主「安藤家」が所蔵していた資料で、1712年頃の地図です。

現在の等々力緑地の南側を多摩川が流れていて、中原区等々力は、世田谷区の等々力とかつては一体であったことがわかります。

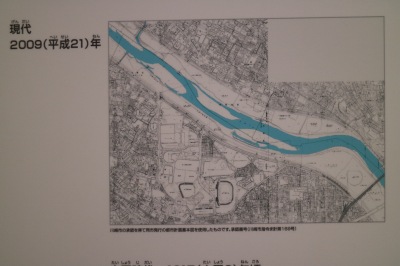

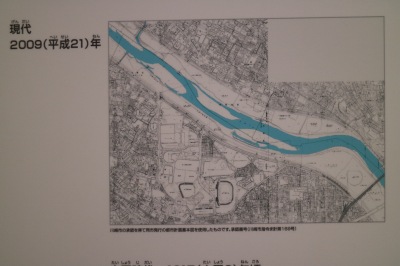

■現代の等々力緑地付近

「あばれ川」と呼ばれる多摩川は氾濫を起こすたびにその流れを変え、治水工事もあって現在の姿となりました。

世田谷区と中原区の両方に「等々力」という地名があるのは、このような経緯に由来するものです。

■カフェレストラン「星めぐり」

「かわさき宙と緑の科学館」には、カフェレストラン「星めぐり」も併設されています。

仮に10:30から45分程度のプラネタリウムを見ると11時過ぎになっていますから、混雑する前にここでランチを済ませても良いでしょう。

■日本民家園

それでは、「かわさき宙と緑の科学館」を出て、生田緑地をめぐっていきましょう。

科学館向かい側には、江戸時代の日本建築を移築した野外博物館「日本民家園」があります。

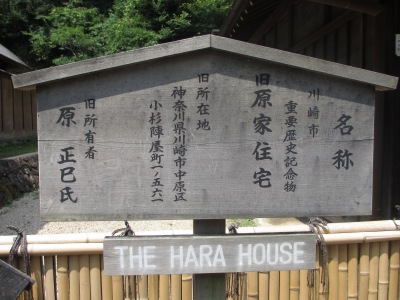

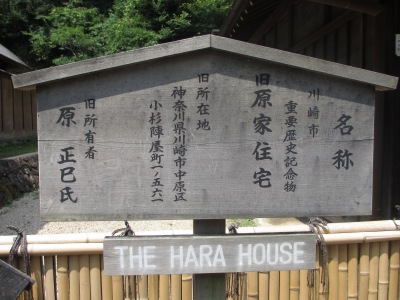

■日本民家園の「旧原家住宅」

日本民家園には、中原街道の旧名主家「旧原家住宅」が移築展示されています。

■旧原家住宅跡地

「旧原家住宅」については、本サイトでは「川崎歴史ガイド・中原街道ルート」でご紹介しておりました(2009/10/6エントリ参照)。

現在の中原街道・小杉陣屋町では母屋跡地にマンションが建設されましたが、「陣屋門」などが残されたほか、歴史に関する展示などが行われています。

日本民家園の「旧原家住宅」については、エントリが長くなりますので「川崎歴史ガイド・中原街道ルート」の連載の枠でまた別途ご紹介したいと思います。

■生田緑地に残された自然

さらに、生田緑地の奥へと分け入っていきたいと思います。

生田緑地は都市計画により保全が行われていまして、たいへん豊かな自然環境が残されています。

つい1時間前には武蔵小杉の高層ビル群にいたことを忘れるような、木の香りがしました。

■川崎市岡本太郎美術館

緑地を分け入っていくと階段の先に見えてくるのが、「川崎市岡本太郎美術館」です。

岡本太郎氏は川崎市高津区二子生まれで、川崎市では等々力緑地の市民ミュージアムでも岡本太郎展が開催されたことがあります。

■シンボルタワー「母の塔」

美術館のそばには、巨大なシンボルタワー「母の塔」が建立されています。

これは岡本太郎氏が逝去した1996年の前年、1995年に基本設計が完了し、1999年に美術館とともに完成したものです。

■「太陽の塔」の記念撮影スポット

館内には岡本太郎氏の代表的な作品「太陽の塔」などに顔を入れて記念撮影するスポットもありますので、記念にいかがでしょうか。

■美術館併設「カフェテリアTARO」

「川崎市岡本太郎美術館」にも、併設の「カフェテリアTARO」があります。

ご覧の通り、チェアが岡本太郎仕様になっていました。

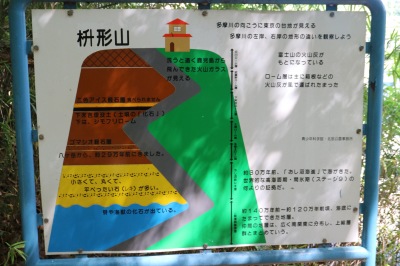

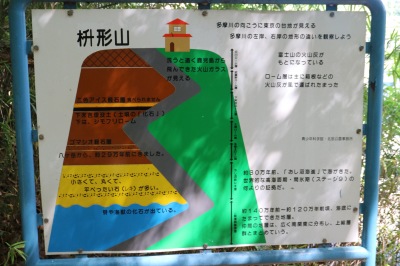

■枡形山の断面図

■「枡形山」の地層

最後に、生田緑地でもっとも高い、標高88mの「枡形山」に登ってみたいと思います。

この「枡形山」はちょうど枡のような形をしていまして、鎌倉時代に源頼朝の侍大将・稲毛三郎重成が城を構えたと伝えられています。

100万年以上の永い年月にわたる地層の堆積によってできた台地で、頂上への途上では地層が露出している部分が見られます。

■頂上の展望台

枡形山の頂上には、展望台があります。

これは階段とエレベータでのぼることができます。

■枡形山の展望台から見える武蔵小杉の高層ビル群

展望台からは、眼前に360度パノラマが広がっています。

ご覧の通り、武蔵小杉の高層ビル群もはっきりと見ることができました。

武蔵小杉の手前に見える緑地が、「ばら苑」のあたりです。

■生田緑地ばら苑「春の一般開放」(2013年)

「ばら苑」は、ちょうど2016年5月12日(木)~29日(日)の「春の一般開放」がスタートしました。

(写真は2013/5/30エントリでご紹介したものです)

美しいばらの花々が鑑賞できますので、5月中はこちらもおすすめです。

■生田緑地ばら苑 ばら苑へのアクセス

http://www.ikuta-rose.jp/access.html

今回ご紹介した生田緑地の中心部とは距離が離れていますので、その点ご注意くださいね。

南武線宿河原駅から徒歩23分か、登戸駅から藤子・F・不二雄ミュージアム行きのバスを利用することになります。

【関連リンク】

(生田緑地関連)

・生田緑地 公式サイト

・かわさき宙と緑の科学館 公式サイト

・川崎市立日本民家園 公式サイト

・生田緑地ばら苑 公式サイト

・藤子・F・不二雄ミュージアム 公式サイト

・2011/6/11エントリ 生田緑地ばら苑の春

・2011/6/14エントリ 「藤子・F・不二雄ミュージアム」とローソンコラボ店舗

・2011/8/6エントリ 「藤子・F・不二雄ミュージアム」の広報ラッピングバスが武蔵小杉に登場

・2011/9/23エントリ 「藤子・F・不二雄ミュージアム」鑑賞レポート

・2013/5/30エントリ 生田緑地ばら苑、春の一般開放

(川崎歴史ガイド・中原街道ルート連載)

・2009/10/6エントリ (2):「旧原家母屋跡地」

・2014/2/10エントリ (16):「木月堀と『くらやみ』」

・2015/12/20エントリ (番外編):旧原家母屋跡地「GATE SQUARE小杉御殿町」の歴史展示

川崎市には、市北部を中心に豊かな自然が残されています。

代表的なものが多摩区から宮前区にかけて広がる「生田緑地」で、1941年の都市計画決定に基づいて整備・保全が行われています。

本サイトではこれまでに同緑地内の施設として、緑地中心部からは離れた場所の「藤子・F・不二雄ミュージアム」「生田緑地ばら苑」をご紹介してまいりました。

今回は「かわさき宙と緑の科学館」を中心に、「武蔵小杉目線」で生田緑地中心部をご紹介してまいりたいと思います。

■武蔵溝ノ口駅前から「溝19系統」で出発

武蔵小杉から生田緑地中心部に向かうには、南武線武蔵溝ノ口駅の南口(ノクティとは反対側)から、川崎市バス「溝19系統」(向丘遊園駅南口行)を利用するのが便利です。

■川崎市バス「溝17系統」「溝18系統」「溝19系統」時刻表(PDF)

http://www.kcbn.jp/loca/tmtbl/pdf/00434_02_1.pdf

※「向」印がついている時刻を参照ください。

1時間に2本程度と本数が限られていますので、あらかじめ時間を定めて移動するのが良いでしょう。

「溝口駅南口」から、約20分ほどで「生田緑地入口」に到着します。

■生田緑地周辺の道路

平坦な武蔵小杉周辺と異なり、生田緑地に近づくと坂道が増えてきます。

自転車で通行するのは大変でしょうが、並木道に「坂道」と「カーブ」が加わると撮影する景観としては見ごたえがあります。

■「動物注意」

また、生田緑地入口付近には、「動物注意」の標識もありました。

たぬきなどが通行することがあるのでしょうね。

■生田緑地入口とビジターセンター

バス停から徒歩3分ほどで、生田緑地入口に到着です。

左側に見えるのはビジターセンターで、ここでガイド情報やトイレ等を利用することができます。

■「かわさき宙と緑の科学館」

さて、今回メインでご紹介する「かわさき宙と緑の科学館」は、入口から比較的近い場所にあります。

ここは土日祝日・夏休み・冬休みにはプラネタリウムの一般向け投影(平日は学校向け)が行われていまして、そのうち第1回目10:30~の回が子供向けプログラムとなっています。

チケットは9:30から当日分の販売が行われます。

行楽シーズンの第1回目は人気が集中しますので、早めに行って並んでおくのが良いと思います。

行列は代表者のみでOKですので、家族でお越しの場合はひとりが並び、その間に周辺を散策することも可能です。

■プラネタリウム投影機「MEGASTAR-Ⅲ FUSION」

そしてこちらが、「宙と緑の科学館」が誇る世界最高水準のプラネタリウム投影機「MEGASTAR-Ⅲ FUSION(メガスターⅢ フュージョン)」です。

大平技研と公益財団法人日本科学技術振興財団共同事業体が開発製作した最新鋭機で、肉眼では見えない星や明るさの違い、正確な色合いをも精密に描き出すことができます。

プラネタリウム投影中はもちろん撮影不可ですが、投影前後は自由に記念撮影が可能です。

■「かわさき宙と緑の科学館」の展示

■川崎市で発見された化石

「かわさき宙と緑の科学館」では、川崎市の自然に関する常設展示や、体験教室などが行われています。

プラネタリウムの待ち時間がある場合は、こちらを楽しむのも良いでしょう。

■生田緑地の地層

これは、最新の研究に基づいて生田緑地の30万年分の地層を5分の1サイズ、8mに縮小再現したものです。

生田緑地では、のちほどご紹介する「枡形山」などにおいて一部露出した地層を見ることができます。

■多摩川の地形に関する展示

こちらは、多摩川の地形に関する展示です。

源流から河口に向かうにしたがって、低地になっていく姿が描かれています。

二子玉川・溝の口付近で17mあった海抜が、武蔵小杉では2mになっています。

■等々力緑地付近の多摩川の変遷

ここには、等々力緑地付近の多摩川の流れの変遷を示す資料も展示されていました。

これは本サイトの「川崎歴史ガイド・中原街道ルート」連載でもご紹介した、中原街道の旧割元名主「安藤家」が所蔵していた資料で、1712年頃の地図です。

現在の等々力緑地の南側を多摩川が流れていて、中原区等々力は、世田谷区の等々力とかつては一体であったことがわかります。

■現代の等々力緑地付近

「あばれ川」と呼ばれる多摩川は氾濫を起こすたびにその流れを変え、治水工事もあって現在の姿となりました。

世田谷区と中原区の両方に「等々力」という地名があるのは、このような経緯に由来するものです。

■カフェレストラン「星めぐり」

「かわさき宙と緑の科学館」には、カフェレストラン「星めぐり」も併設されています。

仮に10:30から45分程度のプラネタリウムを見ると11時過ぎになっていますから、混雑する前にここでランチを済ませても良いでしょう。

■日本民家園

それでは、「かわさき宙と緑の科学館」を出て、生田緑地をめぐっていきましょう。

科学館向かい側には、江戸時代の日本建築を移築した野外博物館「日本民家園」があります。

■日本民家園の「旧原家住宅」

日本民家園には、中原街道の旧名主家「旧原家住宅」が移築展示されています。

■旧原家住宅跡地

「旧原家住宅」については、本サイトでは「川崎歴史ガイド・中原街道ルート」でご紹介しておりました(2009/10/6エントリ参照)。

現在の中原街道・小杉陣屋町では母屋跡地にマンションが建設されましたが、「陣屋門」などが残されたほか、歴史に関する展示などが行われています。

日本民家園の「旧原家住宅」については、エントリが長くなりますので「川崎歴史ガイド・中原街道ルート」の連載の枠でまた別途ご紹介したいと思います。

■生田緑地に残された自然

さらに、生田緑地の奥へと分け入っていきたいと思います。

生田緑地は都市計画により保全が行われていまして、たいへん豊かな自然環境が残されています。

つい1時間前には武蔵小杉の高層ビル群にいたことを忘れるような、木の香りがしました。

■川崎市岡本太郎美術館

緑地を分け入っていくと階段の先に見えてくるのが、「川崎市岡本太郎美術館」です。

岡本太郎氏は川崎市高津区二子生まれで、川崎市では等々力緑地の市民ミュージアムでも岡本太郎展が開催されたことがあります。

■シンボルタワー「母の塔」

美術館のそばには、巨大なシンボルタワー「母の塔」が建立されています。

これは岡本太郎氏が逝去した1996年の前年、1995年に基本設計が完了し、1999年に美術館とともに完成したものです。

■「太陽の塔」の記念撮影スポット

館内には岡本太郎氏の代表的な作品「太陽の塔」などに顔を入れて記念撮影するスポットもありますので、記念にいかがでしょうか。

■美術館併設「カフェテリアTARO」

「川崎市岡本太郎美術館」にも、併設の「カフェテリアTARO」があります。

ご覧の通り、チェアが岡本太郎仕様になっていました。

■枡形山の断面図

■「枡形山」の地層

最後に、生田緑地でもっとも高い、標高88mの「枡形山」に登ってみたいと思います。

この「枡形山」はちょうど枡のような形をしていまして、鎌倉時代に源頼朝の侍大将・稲毛三郎重成が城を構えたと伝えられています。

100万年以上の永い年月にわたる地層の堆積によってできた台地で、頂上への途上では地層が露出している部分が見られます。

■頂上の展望台

枡形山の頂上には、展望台があります。

これは階段とエレベータでのぼることができます。

■枡形山の展望台から見える武蔵小杉の高層ビル群

展望台からは、眼前に360度パノラマが広がっています。

ご覧の通り、武蔵小杉の高層ビル群もはっきりと見ることができました。

武蔵小杉の手前に見える緑地が、「ばら苑」のあたりです。

■生田緑地ばら苑「春の一般開放」(2013年)

「ばら苑」は、ちょうど2016年5月12日(木)~29日(日)の「春の一般開放」がスタートしました。

(写真は2013/5/30エントリでご紹介したものです)

美しいばらの花々が鑑賞できますので、5月中はこちらもおすすめです。

■生田緑地ばら苑 ばら苑へのアクセス

http://www.ikuta-rose.jp/access.html

今回ご紹介した生田緑地の中心部とは距離が離れていますので、その点ご注意くださいね。

南武線宿河原駅から徒歩23分か、登戸駅から藤子・F・不二雄ミュージアム行きのバスを利用することになります。

【関連リンク】

(生田緑地関連)

・生田緑地 公式サイト

・かわさき宙と緑の科学館 公式サイト

・川崎市立日本民家園 公式サイト

・生田緑地ばら苑 公式サイト

・藤子・F・不二雄ミュージアム 公式サイト

・2011/6/11エントリ 生田緑地ばら苑の春

・2011/6/14エントリ 「藤子・F・不二雄ミュージアム」とローソンコラボ店舗

・2011/8/6エントリ 「藤子・F・不二雄ミュージアム」の広報ラッピングバスが武蔵小杉に登場

・2011/9/23エントリ 「藤子・F・不二雄ミュージアム」鑑賞レポート

・2013/5/30エントリ 生田緑地ばら苑、春の一般開放

(川崎歴史ガイド・中原街道ルート連載)

・2009/10/6エントリ (2):「旧原家母屋跡地」

・2014/2/10エントリ (16):「木月堀と『くらやみ』」

・2015/12/20エントリ (番外編):旧原家母屋跡地「GATE SQUARE小杉御殿町」の歴史展示